OBIETTIVI

Il corso ha un duplice

obiettivo: fornire una preparazione storica di base sui complessi processi di

internazionalizzazione che, nei secoli dell’età moderna (c. 1450-1800),

concorsero a determinare le prime forme stabili di interconnessione

geopolitica, interdipendenza economica e interazione transculturale tra le

diverse parti del mondo; introdurre gli studenti al dibattito storiografico

sulla globalizzazione e la storia globale, stimolando – attraverso il confronto

delle diverse interpretazioni, proposte di periodizzazione e metodologie –

l’adozione di un approccio critico e consapevole alla storia, alle sue

narrazioni e ai suoi problemi.

PROGRAMMA

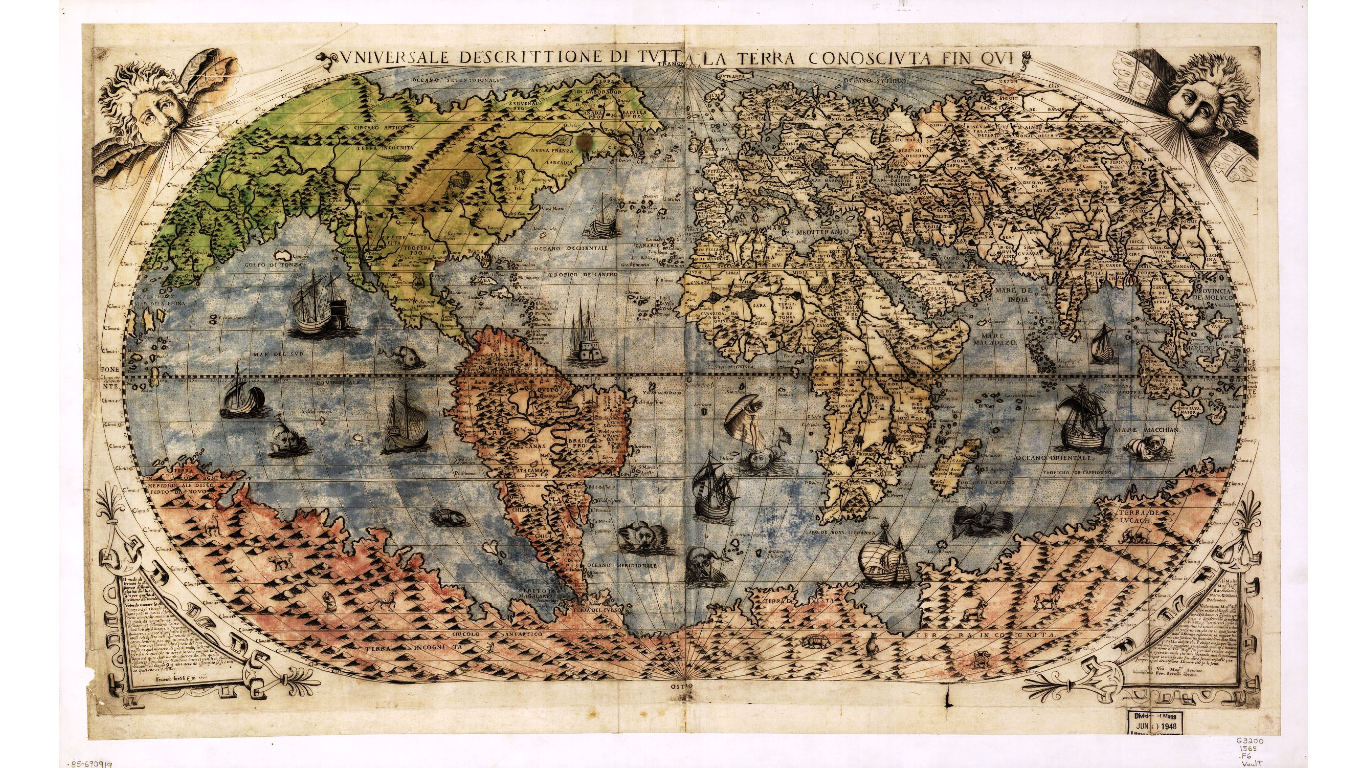

Il corso è articolato in due parti. La prima, a carattere introduttivo, prevede l’illustrazione da parte del docente delle principali questioni metodologiche relative al concetto di globalizzazione e alla sua dimensione storica. Particolare attenzione sarà rivolta alle diverse proposte di periodizzazione e, tra queste, alle interpretazioni che guardano ai secoli dal XV al XIX come a una fase decisiva per lo sviluppo delle prime forme di globalizzazione in senso moderno, vale a dire come al momento in cui i processi di internazionalizzazione dei commerci e delle reti di comunicazione, così come l’interazione politica e culturale tra le diverse macro-regioni del mondo, che già in epoche precedenti avevano conosciuto un primo discontinuo sviluppo, subirono un’accelerazione decisiva e assunsero un carattere permanente, facendo emergere – in ambito europeo e non solo – la consapevolezza della globalità (ovvero dell’appartenenza a un mondo policentrico ma sempre più interconnesso) e ponendo le basi per la globalizzazione “matura” del mondo contemporaneo.

GOALS

The course has two main goals.

First, to provide a basic historical framework to understand the complex processes of internazionalization that took place in the early modern period (c. 1450-1800), and contributed to development of a permanent system of geopolitical, economic and trans-cultural interaction among the world’s different countries and societies.

Second, to introduce students to the key historiographical debates on globalization and global history, familiarising them with the main concepts, terminology and theories involved in these debates, so as to to develop a critical approach to history, its narratives, and its methodological features.

PROGRAMThe course is divided in two parts.

In the first one, the teacher will outline the main methodological issues and historical events related to the idea of the emergence, in the early modern period, of the first forms of globalization.

The second part will be dedicated to the reading and discussion of selected sources and historiographical texts. Students will be given the opportunity to make individual or group presentations on a specific topic (or book) agreed upon in advance with the teacher.

The course by no means attempts to cover all the aspects of globalization’s history and interpretations. It would rather focus on the “global history” approaches, that look beyond the Eurocentric and Nation-State theoretical framework and, instead of political-institutional or economic-based explanations, privilege topics such as the history of anthropological and cultural exchanges, the history of migrations and religious diasporas, the “connected” and micro-histories of economic, cultural, political and religious brokers (ambassadors, merchants, missionaries, soldiers, travellers), whose agency greatly contributed to the construction of a global world.

- Docente: MICHELE CAMAIONI

- Docente: Salvatore Bonfiglio

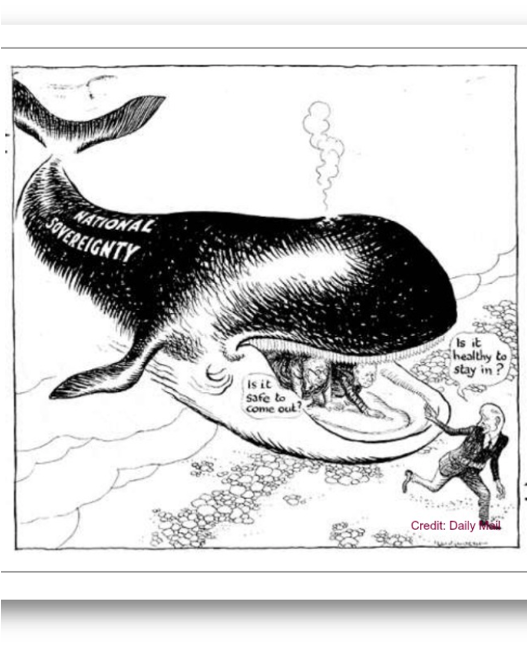

Da quest'anno - in quanto inserito nell'ambito delle attività della Cattedra Jean Monnet 'I valori europei nell'ambiente digitale online' - 3 CFU saranno dedicati alla politica europea di regolazione dell'ambiente digitale.

- Docente: Raffaele Torino

- Docente: Francesco Maiolo

- Docente: Francesco Maiolo

- Docente: BENEDETTA AGOSTINELLI

The course is divided into four modules: the first module (“Focus on English Grammar”) deals with some of the main grammar and morphosyntactic structures of the English language. The other three modules (respectively titled “19th Century American Short Stories,” “20th Century American Short Stories (Part 1),” and “20th Century American Short Stories (Part 2)”) offer an introduction to the diversity of American culture through short stories and their writers.

At the end of the course, students will be able to analyze the chronological and historical development of the American short story through come of its most representative authors. Moreover, they will familiarize with the act of analyzing and interpreting short stories through appropriate theoretical and methodological frameworks, acknowledging alternative interpretations and developing critical thinking. Finally, students will experience how literary and cultural texts can transform one’s perception and understanding of self, other and communities.

- Docente: NICOLANGELO BECCE

- Docente: CRISTIANA CARLETTI

Da quest'anno il corso - in quanto inserito nelle attività della Cattedra Jean Monnet 'I valori europei nell'ambiente digitale online - dedicherà 3CFU allo studio comparativo della libertà di espressione (anche online) nei principali sistemi giuridici del mondo.

- Docente: Raffaele Torino

- Docente: Antonio D'Alessandri

- Docente: Antonio D'Alessandri

Il corso fornisce, inoltre, agli studenti e alle studentesse alcuni strumenti dell'analisi storico-politica per osservare l'evoluzione del pensiero ecologico e dell'ambientalismo moderno; per comprendere le diverse declinazioni del concetto di sviluppo sostenibile e del rapporto uomo-ambiente-sviluppo economico e tecnologico; per contestualizzare i principali accordi internazionali che nella seconda metà del Ventesimo secolo hanno affrontato le sfide ambientali globali; e per provare a storicizzare fenomeni del presente, come il dibattito politico sui cambiamenti climatici e sulla transizione ecologica.

- Docente: Laura Fasanaro

- Docente: Laura Fasanaro